Após o flashmob alienígena em Nova York no filme anterior, os Vingadores continuaram marcando reuniões para ir atrás do objeto fálico de poder que Loki carregava consigo. Então Tony Stark, que aparentemente nunca leu um romance de ficção científica na vida, cria uma inteligência artificial fodona que decide dar CTRL+ALT+DEL no planeta inteiro.

Um bilhão e meio de dólares. Foi o que o primeiro Os Vingadores arrecadou em bilheterias ao redor do mundo – sem contar DVDs, Blu-Rays e outras quinquilharias merchandísticas. É uma fonte de renda muito grande para que alguém com culhões tente arriscar alguma coisa com ela, que dirá a desculhonada Marvel. Assim, Era de Ultron é exatamente o que se espera dele, acerta exatamente onde se espera que acerte, erra exatamente onde se espera que erre, e, no final, acaba sendo como uma noite de bebedeira: divertido, porém esquecível.

A ideia de ficar no mais do mesmo já estampa a primeira cena do filme, quando as personagens são apresentadas através de um longo plano que, entrincheirado no meio da ação descontrolada, vai “descobrindo” cada uma das pessoas que vingam. A partir daí, é o tradicional combo “piadas + ação + desenvolvimento emocional raso” da Marvel, onde os dois primeiros tiram ótimos momentos da cartola: com um número grande de personagens que se vestem de forma tão peculiar, Era de Ultron consegue estabelecer uma dinâmica divertida entre elas ao colocar questões bem mundanas no meio de uma trama de proporções épicas (como a comparação entre Jane e Pepper) ou apostando nas diferenças de personalidade (Capitão censurando o Homem de Ferro e vice-versa).

Além disso, Whedon manja muito desse lance de diálogos e sabe preparar bem o terreno. Com frequência as piadas são resultado de uma cena objetiva do filme, pipocando de forma inesperada – e isso vale tanto para o falatório (“eu vou me render”, “o martelo sobe no elevador”) quanto para um humor mais, digamos, visceral (“alguém cuide daquele bunker”). E é essa abordagem descontraída, fazendo os heróis parecerem meio que uma mesa de bar na sexta à noite + poderes, que torna as duas horas da película tão agradáveis, embora em um número consideravelmente grande de vezes o humor bata o joelho na quina da mesa (vamos lá, fazer piada com “isso é o melhor que você consegue fazer?”. Estamos em 2015!) e o roteiro force o Homem de Ferro a dizer coisas engraçadinhas que não são tão engraçadinhas assim.

Falando em roteiro, Era de Ultron não tem lá a mais elaborada das histórias e, francamente, nem precisa. Fica bem claro que o lance é dividir o filme em quatro momentos de quebra-pau ensandecido, sendo eles a) o inicial, b) quando Ultron surge, c) quando a Feiticeira brinca com o ID de um dos heróis e d) o clímax, e a função da trama é proporcionar a violência. Ainda assim, mesmo que a suspensão da descrença esteja apagada no canto da festa em semi-coma alcoólico, uma que outra vez dá vontade de abrir os braços e gritar “peraí, vamos lá, né?” (qual é o lance com aquela piscina do Thor? E até quando alguém aparecendo no último segundo vai ser um recurso utilizado?). Por outro lado, a escala da coisa vai crescendo de forma eficiente e o plano geral do Ultron soa como uma ameaça bem palpável.

Infelizmente o Ultron em sim é nada memorável, um amontoado de metal cuidadosamente polido e cortado sem muita personalidade ou motivação – eu realmente não entendi por que ele queria dar cabo dos Vingadores. Aliás, motivação é algo anêmico no filme, passando pelos irmãos Maximoff (que possuem tipo o carro popular das motivações dramáticas) até os conflitos e mesmo flertes do grupo protagonista, que não chegam a soar realmente justificados. O próprio filme perde muito ritmo na inexplicável fuga para um “abrigo”, quando todos têm seus conflitos emocionais acionados no mesmo momento e de forma muito súbita, como se a professora tivesse chegado no meio da ação e falado “pessoal, chega de brincar, agora é hora do lanche emocional”. Como essas questões não chegam a ser realmente muito profundas ou envolventes, já que Era de Ultron não pode tomar nenhuma decisão que incomode muito o público porque bilhões em bilheteria, o intervalo não atinge a intensidade necessária e sua única função no filme acaba sendo permitir que o público vá ao banheiro sem prejuízos.

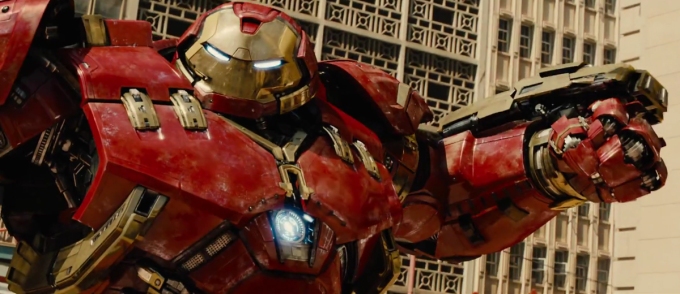

Já em termos de ação, aventura e tudo mais, não há do que reclamar: Era de Ultron é de encher transbordar os olhos. Alguns problemas menores com o CGI dão as caras (principalmente nos bonecos digitais), mas, de resto, é uma megalomania destrutiva que não tem medo de exagerar, resultando em um frenesi de socos superpoderosos e raios e prédios caindo e efeitos especiais que merecem brindes de cerveja. Whedon consegue mostrar a sintonia dos heróis em coreografias conjuntas – as envolvendo o Capitão e o Thor são particularmente inspiradas – e aproveita o máximo das habilidades de cada um em cena. Além disso, presenteia o público com um travelling circular em câmera lenta que é coisa linda de Deus e já entra para a seleção de melhores cenas do ano. E a produção ainda conta com um elenco entrosado, que possui uma ótima química e carisma , embora quase ninguém ali consiga realmente se destacar – a exceção fica por conta de Elizabeth Olsen, que constrói a Feiticeira com uma vulnerabilidade cativante (percebam que, mesmo nas sequências de luta, ela parece assustada) e é responsável pelo único momento dramático do filme que passa longe de ser estéril.

Pena que o segundo ato do filme se perca em draminhas superficiais e uma tentativa de tornar o Gavião Arqueiro uma personagem mais relevante (a própria Viúva Negra fala uma hora “fingir que ele é importante nos mantém unidos”), tempo que poderia ser melhor aproveitado em arcos dramáticos mais concisos. Aliás, não entendo porque a Viúva não é mais explorada, pois sem dúvidas possui a personalidade mais complexa da turminha e, tipo, é espiã, e personagens espiãs são um poço sem fundo de possibilidades e segredos. No final das contas, ela acaba sendo o melhor canal de identificação do espectador com o filme – algo que talvez melhore ainda mais com a presença da Feiticeira a partir de agora. Mas isso é no futuro; no presente, Vingadores: Era de Ultron (na real não é uma “era”, né? Mal e mal deve ser um mês) não sai dos parâmetros seguros definidos pela Marvel e parece querer jogar pelo empate, e o lance sobre times que entram para empatar é o seguinte: eles nunca conseguem ser cativantes.

Nota: 3/5