Riggan é um ator que ganhou fama ao vestir as PLUMAGENS do super-herói Birdman no cinema, mas que atualmente se encontra na casinha do cachorro de Hollywood. Ele então escreve, dirige e estrela uma peça da Broadway para tentar se validar como artista, mas, a alguns dias da estreia, precisa lidar com os problemas da produção enquanto seu alter ego bicudo fica sussurrando críticas e frases de autoajuda na voz do Batman.

Cada minuto de Birdman (ou a Inesperada Virtude da Ignorância) é um Prêmio Nobel de planejamento, logística, visão, talento, coordenação, ensaio, marcação de cena, fotografia e muito mais. Filmada em praticamente um único plano-sequência (às favas com os cortes escondidos), a película consegue a proeza de utilizar essa virtuose em prol da história, bailando junto com as personagens pelos sets para que o público acompanhe o desenrolar da história de forma natural, crível. Um mergulho impressionante naquele ambiente e com espaço de sobra para provocar reflexões sobre arte, indústria cultural, mídia e negócios.

Tanto é que, ao longo das duas horas de “mas como é que eles filmaram isso?” do filme, somos apresentados a uma galeria de personagens ricos e marcantes – da filha distante ao ator obcecado por uma performance verdadeira, passando pelo amigo que toma as decisões de negócios e a filha semiperdida na vida -, que interagem em diálogos rápidos, envolventes e frequentemente geniais (“ele tem uma atração por feiras usando fraldas“, “pareço um peru com leucemia“, “a saúde durou mais do que o dinheiro“). A câmera de Iñarritu e Emmanuel Lubezki (O diretor de fotografia. Com “O” maiúsculo mesmo) acompanha eventos que jamais soam previsíveis ou repetitivos, sempre colaborando para a construção da história (os ensaios que dão errado) ou das personagens (a discussão entre Riggan e Sam, a conversa com a ex-esposa) ou atingindo aquele raríssimo ponto onde o patético e o hilário se abraçam sem piedade (a briga entre Riggan e Mike). Sim, é um filme praticamente sem cortes, mas com personagens e situações e diálogos tão afiados nem precisa dos cortes para se embriagar de dinamismo.

No centro disso tudo, Riggan, cujo “gosto de você só como amigo” por parte de Hollywood o leva a alçar novos voos (desculpem) para provar que é um artista relevante. A película mergulha sem dó no protagonista e faz questão de mostrar que ele é o resultado de jogar frustração, expectativa e ansiedade no liquidificador e servir em uma taça de segunda mão – e aqui é essencial parar e elogiar o trabalho de Michael Keaton, que interpreta o ator/diretor de forma intensa e emocional, carregando o filme com a facilidade de quem está fazendo tricô (se bem que tricô parece difícil. Com a facilidade de quem está prevendo uma morte em Game of Thrones, então) e conseguindo estabelecer uma conexão com o público. Ao longo da caminhada, Birdman vai mostrando as inseguranças de Riggan, que, apesar de ter seguido em frente, se vê tão preso à posição de astro de blockbuster do passado que ainda enxerga o homem-pássaro por aqui e por ali. O que torna a empreitada broadwayzística ainda mais pesada, pois não é apenas o dinheiro gasto (e sabemos que ele está contando moedas) que está em jogo, mas sim a chance de fazer algo significativo – e, através dos diversos obstáculos (problemas na produção, atores instáveis, filhos viciados, casos amorosos, críticos destrutivos, um homem imaginário vestido de pássaro com uma tendência crônica a irritar), a jornada de Riggan se torna ainda mais pessoal, ainda mais representativa. Em determinado momento, Mike fala que o sujeito está disposto a deixar tudo de si no palco, e o tamanho do investimento do protagonista na peça fica bem claro em uma cena onde aparece praticamente nu diante de uma multidão, expondo-se completamente nesta investida dramática.

É curioso também perceber que, já que o mundo gira ao redor dele (incluindo aí um baterista que faz a trilha surgir de forma diegética na trama), cada uma das personagens parece representar um dos medos/frustrações do protagonista: Sam e a ex-esposa são o fracasso na vida em família e, de certa forma, os abusos de Hollywood; Mike é o medo de não ter o talento necessário; Lesley é o medo de estrear na Broadway; Laura é a hesitação em se comprometer por ainda gostar da ex-mulher; Tabitha, a crítica do NY Times, é o receio de não pertencer à turminha dos artistas “de verdade”; Birdman é o apego à glória do passado; e assim por diante. E tudo isso surge em cena com um elenco homogeneamente excelente, que mata no peito um projeto desse tamanho e, no espaço de apenas algumas salas e sets diferentes, dispara sentimentos e sensações em um crescendo que vai anunciando o clímax – destaque para Emma Stone, que consegue transmitir sinceridade como poucos (talvez pelos olhos azuis do tamanho de estrelas), e por um Edward Norton completamente em chamas, que faz de Mike uma figura imprevisível, magnética e incrivelmente autêntica.

Já o trabalho de Iñarritu e Lubezki é de levar o mais turrão dos zagueiros às lágrimas. A câmera deles passeia sem cortes (aparentes) pelo teatro e pela rua de forma elegante, conseguindo se aproximar das personagens quando necessário (muitas vezes os rostos são enquadrados em planos fechados) e conferindo à trama certa atmosfera de urgência, de que não há tempo a perder. A forma natural com Birdman mostra elipses e transições (a da tela do celular para a TV do bar, por exemplo) dá uma dimensão ainda maior ao trabalho da equipe, que consegue trocar de cenários de forma criativa e ilustrar a passagem do tempo sem se render aos cortes, e a megalomania correu tão solta pelos sets do filme que os realizadores sequer hesitaram antes de jogar Riggan no meio de uma Times Square lotada ou fazer um passeio virar uma cena de super-herói. Nunca mais um daqueles vídeos de GoPro vai parecer grande coisa depois disso.

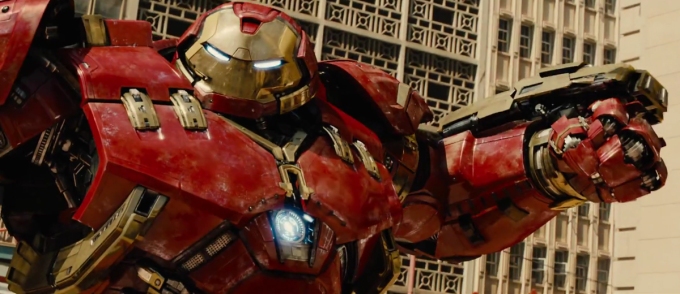

Trazendo uma história que constantemente contrasta o sucesso dos blockbusters com a autenticidade da arte (aqui representada pela peça de teatro), ainda mais por trazer um elenco experiente nisso (temos ali um Batman, um Hulk, a Gwen Stacy, a namorada do King Kong, o sujeito estranho de Se Beber, Não Case), a película acaba tornando a busca de Riggan pelo “algo significativo” em uma reflexão sobre a superficialidade das superproduções (Tabitha diz que ele “não é um ator, é uma celebridade“), do marketing envolvido (tanto na entrevista inicial como na oportunidade encontrada por Jake ao final), do quanto significa entregar algo embalado e pronto para o público consumir e medir o valor de algo por números, seja de bilheteria do fim de semana ou de visualizações. Não à toa Birdman aproveita a localização do teatro e mostra o cartaz de O Fantasma da Ópera aparecendo marotamente em alguns momentos: enquanto ex-astro de superprodução, ex-celebridade, ex-super-herói, Riggan é invisível. É irrelevante, como sua própria filha faz questão de apontar. O que só torna a sua busca por construir algo que faça a diferença, alguma coisa que o mantenha sólido no mundo, ainda mais trágica e grandiosa.

Nota: 5/5